|

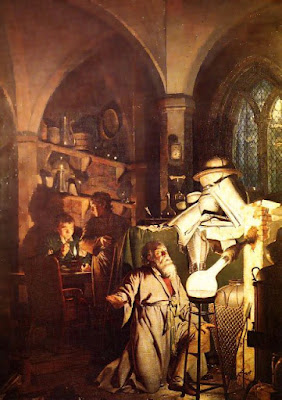

| L’alchimista scopre il fosforo di Joseph Wright of Derby (1771) Derby Museum and Art Gallery |

L’accostamento dei romanzi e delle antologie di racconti ad altri percorsi apparentemente estranei alla letteratura (come le quattro stagioni o i cinque sensi) è stato molto gradito dai miei lettori e da altri blogger, e quindi ho deciso di proseguire nelle mie azzardate sperimentazioni.

La parola “sperimentazioni” si abbina molto bene al tipo di accostamento che ho provato a fare in questo nuovo post. Infatti ho abbinato alcuni romanzi ai quattro elementi conosciuti fin dall’antichità, cioè

Sul quinto elemento, l’Etere, sinonimo di quintessenza (quinta essenza), che secondo Aristotele si andava a sommare agli altri quattro già noti, ho avuto qualche perplessità, per cui alla fine l’ho tralasciato. Se qualcuno fosse intenzionato a inserirlo in un post tutto suo, e magari anche ad approfondire ciascuno degli elementi secondo le sue conoscenze alchemico-esoteriche, ne sarei ben felice! Io non ho la competenza necessaria e quindi lascio la parola agli esperti.

Accanto ai romanzi di riferimento, ho voluto inserire invece un’opera artistica, non necessariamente collegata al romanzo in questione, ma che richiamasse l’elemento in modo potente e significativo. Di proposito ho scelto alcuni nomi meno conosciuti, ma ugualmente interessanti, come ad esempio Nicholas Roerich di cui sono infatuata e a cui commissionerei la copertina di uno dei miei romanzi storici, se potessi (peccato, però, che sia morto nel 1947). Ecco dunque le mie scelte in materia:

Il romanzo: Il gran sole di Hiroscima di Karl Brückner (1961)

Si tratta di un libro particolarmente indirizzato ai ragazzi per il linguaggio semplice ma efficace, e la storia che vede protagonisti Shigeo e Sadako Sasaki, un fratello e una sorella di rispettivamente 10 e 4 anni. Essi vivono in Giappone con i loro genitori durante gli ultimi drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale. La prima parte del romanzo è considerata anche dal punto di vista degli americani, e narra la pianificazione bellica che condusse allo sgancio della bomba atomica su Hiroshima, il 6 agosto del 1945 da parte dell’aereo Enola Gay (evento che costituisce anche il climax narrativo nel libro). Ecco un estratto di quanto vede Yasuko, la madre dei due bambini, corsa fuori dal capannone in cui lavora. La bomba è appena esplosa.

Ma quando infine fu all’aperto, sulla porta del capannone, fece un balzo all’indietro. Al di sopra del centro della città si ergeva una colonna di nuvole, fin su nel cielo. Una colonna che in alto s’ingrossava e s’arrotolava come un’enorme palla dalla quale usciva come un balenare di lampi e che ora splendeva rossastra, ora aranciata, lanciando fiamme verdi e rosa. Alla vista di questo terribile incendio di nuvole, Yasuko cadde sulle ginocchia. Fissò piena d’orrore quest’opera di demoni. Sì, soltanto loro potevano aver acceso questa gigantesca fiaccola sospesa sulla terra, per punire gli uomini. Ma perché? Che cosa aveva fatto lei di male? E i suoi bambini?

L’opera: Arrows of sky – Spears of land di Nicholas Roerich (1915)

Nicholas Roerich (1874-1947) fu uno straordinario pittore, antropologo, diplomatico, archeologo, poeta, scenografo e costumista russo. Viaggiò instancabilmente per l’Asia dipingendo circa 7.000 quadri, esposti nei musei di tutto il mondo, e scrivendo 30 opere, molte delle quali a carattere spirituale.

Per il fuoco ho voluto appunto inserire questa sua opera (dandole l’ampiezza che merita), per il colore usato in tutta la tela con particolare riferimento al cielo. Spesso ci si riferisce a “cielo di fuoco” per indicare albe o tramonti molto accesi. Le opere di Roerich accostano molto spesso solenni scenari naturali a temi ispirati dalla Storia e dalla religione, come nell’esempio qui sopra che mostra un esercito con le bandiere al vento, e un condottiero dall’atteggiamento pensieroso, rivolto verso il cielo in fiamme. Sono opere che non lasciano indifferenti, e causano un forte impatto e una grande risonanza interiore nell’osservatore.

Il romanzo: Burrasca nella Manica di Patrick O’Brian (1997)

Per l’acqua ho pensato subito ai libri della serie di Patrick O’Brian sulle avventure del comandante Jack Aubrey e del suo amico il dottor Stephen Maturin, da cui è stato tratto il fortunato film Master and Commander del 2003, diretto da Peter Weir. Nei romanzi di O’Brian si respira aria salmastra e ci si può facilmente immaginare a bordo delle navi da guerra, su cui i protagonisti filano a vele spiegate per adempiere a qualche missione per conto di Sua Maestà britannica. Sono frangenti in cui la nave diventa davvero una casa e i membri dell’equipaggio sono come i componenti di una famiglia, pur obbedendo a un rigido ordine gerarchico. Ciascuno possiede un suo carattere, ha relazioni con i compagni e i superiori, svolge un duro lavoro, ed esprime paure e speranze nel ruvido, schietto modo della gente di mare. Tutt’attorno è l’acqua di mari e oceani – fonte di vita e di morte – che costituisce anche la piattaforma mobile su cui le navi combattono in scontri e arrembaggi all’ultimo sangue, spesso in condizioni ai limiti dell’impossibile.

Perché il mare stava ingrossando; a ogni minuto che passava le creste divenivano più alte, con la spuma strappata via dalle raffiche, e il cavo delle onde si faceva sempre più profondo e vasto: su un mare così nessuna fregata poteva correre più veloce di un vascello di linea ben governato e sopravvento, dal momento che in quelle abissali vallate la fregata era privata del vento, mentre il vascello da settantaquattro cannoni, che in ogni caso poteva spiegare un maggior numero di vele, non lo era o non del tutto, e conservava l’impeto delle sue milleseicento tonnellate. “Sarà una nottataccia”, disse Jack all’ufficiale di guardia.

L’opera: Niagara Falls, from the American Side di Frederic Edwin Church (1867)

Per l’acqua ho scelto un’opera di Frederic Edwin Church, pittore statunitense e figura centrale della Hudson River School. Church è famoso per una serie di quadri di grandi dimensioni ricchi di dettagli scientifici.

Per l’acqua ho scelto un’opera di Frederic Edwin Church, pittore statunitense e figura centrale della Hudson River School. Church è famoso per una serie di quadri di grandi dimensioni ricchi di dettagli scientifici.

Questo quadro misura infatti 257× 227 cm, ed è esposto alla Scottish National Gallery di Edimburgo. Ebbi occasione di vederlo nell’ambito di una mostra a Brescia e vi assicuro che, con un po’ di fantasia, si scorge il moto incessante dell’acqua, e si sente il rumoreggiare della cascata. L’indubbia capacità del pittore è in grado di rendere sia la fluidità dell’enorme cascata sia la vaporosità delle nubi di goccioline che si levano senza tregua dall’enorme salto. In basso a destra, si può intravedere un piccolo arcobaleno. Essere in grado di dipingere in maniera efficace un elemento mutevole come l’acqua non è facile, e Church, esattamente come O’Brian nella sua epopea sul mare, ci conduce sulla sommità delle rocce per ammirare questi grandiosi spettacoli naturali, quasi primordiali, proprio come se fossimo sul posto.

Il romanzo: Le parole tra noi leggere di Lalla Romano (1969)

Ho scelto un romanzo singolare per rendere il concetto dell’elemento aria, scartando altri romanzi sull’aria più famosi, come Il gabbiano Jonathan Livingstone. Le parole, infatti, necessitano dell’elemento aria per essere espresse e viaggiare, e nei polmoni l’aria è essenziale alla sopravvivenza. Lalla Romano è stata una poetessa,scrittrice, giornalista e aforista italiana. Nel libro, una madre (in cui si rispecchia la voce dell’autrice) narra in prima persona il difficile rapporto con il figlio Piero. Madre e figlio non si capiscono, nonostante, o forse proprio a causa di ciò che li lega in maniera simbiotica. Fin dai primi anni di vita del figlio, questa madre cerca una via di accesso, eppure lui è come una cassaforte dalla combinazione ignota. Il loro è un rapporto fatto di incomprensione e silenzio, di incontri-scontri, di conflitti quasi perenni. Nella stessa madre-narratrice è forte il dissidio tra il desiderio che il figlio abbia una maggiore autonomia, e quello di rivestire un ruolo di guida e riferimento.

L’anno di pubblicazione cade proprio nel periodo delle rivolte giovanili e studentesche, a marcare lo scontro generazionale tra i genitori borghesi e i figli ribelli. Tutto il romanzo è dedicato alla comunicazione a cominciare dal titolo, e quindi all’aria, per cui sarebbe inutile riprodurne uno stralcio.

L’opera: Infinita ricognizione di René Magritte

Per la raffigurazione dell’aria, ho scelto quest’opera di cui purtroppo non ho trovato l’anno. Esprime bene non solo la qualità del cielo, ma anche la sensazione di leggerezza data dai due eleganti signori con la bombetta che passeggiano tra le nuvole. Sembrano essere così presi dai loro discorsi da essersi dimenticati che la loro strada percorre le vie della terra, e non quelle del cielo. L’intero quadro è dominato dai colori freddi e dalla sovrabbondanza del cielo che occupa quasi tutta la composizione. La linea dell’orizzonte è qualcosa di estremamente basso e limitato e sembra essere servita da materasso elastico per un balzo verso l’alto dei due personaggi. Come al solito, Magritte crea una sorta di cortocircuito visivo tra la nostra esperienza del reale e lo spostamento verso un mondo onirico e illusionistico.

Il romanzo: La via del tabacco di Erskine P. Caldwell (1932)

Mi considero fortunata nell’aver scoperto Erskine Caldwell, nell’ambito del recente riordino delle mie librerie allo scopo di censire quei libri che mi erano stati donati, ma della cui esistenza mi ero del tutto dimenticata. La via del tabacco narra le vicende di una miserabile famiglia di bianchi della Georgia, i Lester, un gruppo di persone “brutte, sporche e cattive”. Non hanno né soldi né cibo, e sono preda di una fame perenne. Vivono in una miserabile catapecchia di legno dove tutto, all’esterno e all’interno, cade a pezzi; la casa si trova lungo la “via del tabacco”, dove un tempo si facevano rotolare le botti sulla sabbia, per poi farle scendere fino al fiume Savannah.

I Lester però non sono una famiglia di povera gente degna di pietà, ma un branco di animali selvatici e pericolosi da cui tutti si tengono alla larga. Questo a cominciare dal capofamiglia, Jeeter, che continua a rimandare a domani quel che potrebbe fare oggi, e che ha venduto una sua figlia dodicenne, Pearl, a un altro lavorante della zona pur di sbarazzarsene. Con lui sono rimasti Dude, un sedicenne tardo di mente ed Ellie May, una figlia dal labbro leporino; inoltre ci sono la moglie Ada, la cui unica preoccupazione è di essere seppellita con un cappello e un vestito nuovi, e la nonna, uno scheletro vestito di cenci di cui nessuno si cura. Nella vita della famiglia compare anche la predicatrice sorella Bessie, una quarantenne con un naso dalle narici “a canna di fucile” che a un certo punto pretende di sposare il sedicenne Dude. Jeeter è così legato alla sua terra, ormai arida e improduttiva alla coltivazione del cotone, da rifiutarsi categoricamente di lasciarla per andare a lavorare altrove, come hanno fatto molti dei suoi diciassette figli. A più riprese nel romanzo egli chiama in causa Dio come suo miglior avvocato difensore per giustificare la sua scelta:

– Forse Dio voleva che fosse così – disse Jeeter – forse egli ne sa più di noi mortali. È un vecchio furbo, Dio, non si può fargliela. Pensa a tante piccole cose che a noi uomini non vengono in testa. È per questo che io non lascerò mai la terra per andare ad Augusta a vivere in una dannata filanda di cotone. Dio mi ha messo qui; non mi ha detto di andare laggiù. È per questo che rimango sulla terra. Se dovessi decidermi e andare alla fabbrica, potrebbe costarmi caro. Dio potrebbe infuriarsi e stendermi a terra morto.

|

| L’opera: Famiglia durante la Grande Depressione. Oklahoma, 1936 |

Il linguaggio usato è semplice, ripetitivo nei concetti, come a scandire una litania di poche e cocciute idee. I fatti più drammatici non riescono a scalfire la scorza di impassibilità dei personaggi. Tutto appare normale, sia pure la pretesa di Lov che Jeeter lo aiuti a legare al letto la moglie dodicenne affinché faccia il suo dovere coniugale, o la morte della nonna travolta dall’automobile e lasciata moribonda sull’aia. Alla sua uscita, il romanzo fece infuriare l’America degli stati sudisti, in quanto ritraeva una realtà sordida e miserabile che era tutto il contrario del Sogno Americano.

Non ho resistito alla tentazione di utilizzare una foto di una famiglia durante la Grande Depressione, che fosse aderente al romanzo, sia pure con qualche esitazione. L’autore dello scatto è sconosciuto. Mi scuso con le persone ritratte nella fotografia per averle accostate ai Lester: loro sì sono davvero degne di pietà.

***

E voi, a quali romanzi abbinereste i quattro elementi? A quale abbinereste il vostro?

Un altro percorso interessante a cui viene voglia di aderire.

Dei quattro libri conosco "Il gran sole di Hiroshima". O meglio conoscevo, perché è stata una delle letture di classe delle elementari e ne trattengo poco o nulla a parte la copertina.

Dei quattro quadri conoscevo invece solo quello di Church, che però non ho avuto il privilegio di vedere dal vero.

Per prudenza, per ora rispondo solo alla seconda domanda ^_-

A quale elemento abbinerei il mio romanzo? Ormai la mia risposta è sempre binaria: la blog novel all'aria (con una percentuale di acqua); il romanzo all'acqua (con una percentuale di terra).

Buongiorno, Ivano! e grazie per il commento. Sì, anche per me era stata la stessa cosa con "Il grande sole di Hiroshima", lo lessi da bambina. L'avevo poi riletto in quanto lo avevano assegnato come lettura a scuola anche a mio figlio. Mi farebbe piacere se tu partecipassi con un post tuo! 🙂

Io abbinerei il mio ultimo romanzo sui crociati al fuoco (purificatore, della battaglia, delle passioni…) e all'acqua per quanto riguarda il mondo delle emozioni.

Quoto, nuova idea interessantissima. Anche in questo caso sono in difficoltà a rispondere così su due piedi. Bellissimo il quadro di Roeric, io adoro i classicisti russi (mentre non amo granché gli innovatori alla Kandinski che pure hanno maggiore fama, ma questo è un problema mio 😉 Anche Magritte è tra i miei artisti preferiti.

Ci penserò e nel frattempo prendo in considerazione i libri che hai proposto come possibile lettura futura 😉

Ciao Ariano, sì, bisogna prendersi un po' di tempo per fare delle scelte mirate. Il tipo di abbinamento mi sembra comunque un po' più semplice rispetto all'ultimo sui cinque sensi – io ci ho messo meno tempo, almeno. Si può anche attribuire al romanzo tutti e quattro gli elementi, attribuendo delle percentuali… esattamente come un alchimista.

I quadri di Roerich sono stupendi con colori davvero intensi. Anche i temi portanti con i richiami alla Storia sono nelle mie corde!

Molto bello anche questo post dedicato ai quattro elementi: mi sono piaciuti gli accostamenti, veramente evocativi.

Il dipinto di Roerich – che non conoscevo – è incredibile, assai moderno :O

Per finire, ho intenzione di leggere il romanzo di Caldwell da qualche tempo: poche settimane fa ho recuperato e visto il film di Ford del 1941 e devo dire che, nonostante la forte "distanza" che si avverte e parecchio, è piuttosto struggente 😛

Ciao Cristina, alla prossima ^_^

Grazie a te del commento,Glò. 🙂 Consiglio di visionare anche altre opere di Roerich, c'è una grande scelta tra ben 7.000. Molto belli sono anche i quadri dipinti in India con il Buddha e altri personaggi, inseriti in paesaggi che sono come cristallizzati nel tempo.

Dopo aver letto il libro di Caldwell, sono andata a cercare anche il film di Ford. Tuttavia ho letto che il regista ha dato un tono più da commedia al film, mentre il libro è duro e grottesco.

Alla prossima, e buona settimana a tutti.

Non dettaglio troppo sul film se devi ancora vederlo! Il tono è certamente da commedia… direi che è un poco caricaturale, ecco… però credo sia per la nostra sensibilità attuale 😛

Perfetto! Grazie del "non dettaglio" sul film. Ultimamente tendo persino a saltare la lettura delle quarte di copertina, nel timore che rivelino troppo. 🙂

Ma sei un vulcano di idee Cristina cara, io sono ancora ferma ai cinque sensi (nel senso che rimugino, ma non ho ancora avuto modo di soffermarmi) i quattro elementi mi piacciono tantissimo, i libri da te però menzionati non li ho letti, quello di Lalla Romano mi attira. Bellissimi accostamenti. Complimenti.

Grazie, Giulia. Prima e dopo Pasqua ci sarà una lunga pausa su questo filone degli accostamenti. Infatti ho preparato altri generi di post, di cui un'intervista. Non dico niente per non rovinarvi la sorpresa.

Il libro di Lalla Romano è davvero attuale, sembra scritto per qualsiasi madre alle prese con un figlio problematico. Pensa che lo avevo comprato e poi era rimasto là… non mi decidevo mai a leggerlo, era come se lo evitassi. Questione di feeling, dopo un primo impulso all'acquisto. Si potrebbe scrivere un post su queste relazioni istintive con i libri. 🙂

Ammetto la mia ignoranza, dei libri che hai citato conoscevo solo quello di Lalla Romano e "La via del Tabacco" (di quel filone ho amato di più Furore di Steinbeck). Comunque sa bellissimo post, molto ma molto interessante. Gli accostamenti dei dipinti sono azzeccatissimi. Complimenti davvero.

Grazie a te del commento, Massimiliano. Anche per me ci sono tantissimi libri di autori che non ho mai nemmeno sentito nominare. Sono particolarmente digiuna sugli scrittori orientali (a parte Murakami e Mishima), ma anche sulla letteratura indiana sono messa maluccio.

Accostare brani letterari o romanzi a quadri mi diverte molto! (tra l'altro la ricerca iconografica è parte del mio lavoro)

Vediamo un po'…

Col fuoco mi viene in mente "Fahrenheit 451" di Ray Bradbury.

Con l'acqua "La Saga di Earthsea" di Ursula Le Guin.

Con la terra "Viaggio al Centro della Terra" di Jules Verne.

Con l'aria "Storia di una Gabbianella e del Gatto che le insegnò a volare" di Luis Sepulveda.

Bellissimi, grazie! Ognuno dei titoli che hai scelto calza come un guanto all'elemento considerato.

Per fortuna, poi, ho letto tutti i libri che hai menzionato, tranne Verne di cui non sono mai stata appassionata, nemmeno da bambina. 🙂

Mi manca, mi manca, mi manca. Non ho letto alcuno di questi romanzi che citi ma il lavoro è come sempre assai interessante. 🙂

Grazie, Luz. Per te che insegni, potrebbe essere particolarmente interessante "Il grande sole di Hiroshima" da proporre ai ragazzi. Però bisogna preparare i fazzoletti, alla fine.

Non ho letto nessuno dei romanzi, ma li hai tratteggiati molto bene. I quadri di Roerich e Church, in modo del tutto diverso, sono stupendi! 🙂

Ero sicura che Roerich ti sarebbe piaciuto! 🙂

Sono stata fuori sede e stavo per perdermi questo nuovo appuntamento con gli accostamenti. Sei proprio brava ad abbinare libri, elementi e opere d'arte. L'aria e Magritte mi,hanno conquistata. Non conosco nessuno dei libri citati, questa volta e se chiedi a me di fare delle scelte… uhm, ti rispondo che ci penserò, perché mi sembra davvero un esercizio interessante. 🙂

Ciao Marina, mi sembra più che giusto concedersi qualche giorno di stacco. Spero che le vacanze siano state comunque rigeneranti.

Grazie per le parole di apprezzamento e stai all'occhio con il post del prossimo sabato. Credo che si scatenerà il finimondo… almeno spero! 😉

Strano che sulla mail non mi sia arrivata la tua notifica del commento. Questa tecnologia è sempre più misteriosa…

Capita spesso anche a me, se ti può consolare! 🙂